Kanon

Berlin, 2017

13 Sätze zum transitorischen Wohnen

Kanon (kanôn): Richtmaß, Regel. Kanônes sind logische Regeln. Kant versteht unter »Kanon« der reinen Vernunft den »Inbegriff der Grundsätze a priori des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnisvermögen überhaupt«, »So ist die allgemeine Logik in ihrem analytischen Teile ein Kanon für Verstand und Vernunft überhaupt, aber nur der Form nach, denn sie abstrahiert von allem Inhalte« Krit. d. r. Vern. S. 604f.

aus: Eisler, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Berlin 1904, S. 536

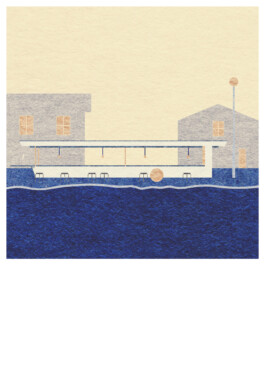

1. Das Haus ist ein Transit

Durch die Bereitstellung archetypischer Räume für den modernen Stadtmenschen entwickelt sich ein Netzwerk aus kleinen Eingriffen. Diese Eingriffe beschreiben eine Gebäudestruktur, die den transitorischen Nicht-Orten Marc Augés sehr ähnlich ist. "Ein Ort, der aus der Schnelligkeit und Flüchtigkeit des bewegten Lebens geboren ist". (4)

Augé beschreibt hier Bahnhöfe und Flughafenlobbys, die ihre ursprüngliche Funktion des Ankunftsortes verloren haben und sich durch den Zusatz weiterer Programme zu einer neuen Art des öffentlichen Raums entwickelten. Hier wird sich begegnet, spaziert und verweilt. Jedoch stets im temporären Zustand.

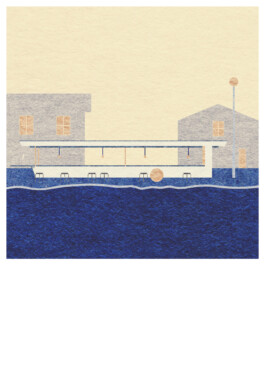

2. Das Haus als Wahrnehmungsapparat

Die Verortung dieser Struktur zielt weniger auf eine konkrete städtebauliche Setzung als auf die Platzierung eines offenen Gesellschaftsmodells an durchlässigen Orten der Stadt. Gesucht werden Standorte, die sich von etablierten Wohnmustern lösen und Raum für Bewohner:innen schaffen, die sich durch eine flexible, nomadische Lebensweise auszeichnen. Diese transitorischen Räume sollen nicht isoliert, sondern vielmehr als Teil eines lebendigen urbanen Gefüges verstanden werden, das sich durch soziale und kulturelle Vielfalt auszeichnet.

[...]

3. Das Haus aus Holz

Hohe Brandschutzanforderungen, erheblicher Planungsaufwand und ein oft fehlendes gesellschaftliches Bewusstsein für Holz als modernen Baustoff bremsen derzeit seine Verbreitung. Doch gerade im transitorischen Wohnen findet das Stadthaus aus Holz ideale Einsatzmöglichkeiten. Da diese Gebäude nur für begrenzte Zeit genutzt werden, können sie als Pioniere für den urbanen Holzbau dienen. Hier wird nicht nur das Material selbst zum Wegbereiter für eine neue Baukultur, sondern auch die damit verbundene Lebensform, die ein flexibles, zukunftsorientiertes Wohnen ermöglicht.

Besonders der Holzskelettbau, mit seiner offenen und anpassungsfähigen Struktur, eignet sich für diese temporären Wohnformen. Er erlaubt eine flexible Reaktion auf sich ändernde Nutzungsanforderungen und fördert ein direktes Erleben von Fügung und Gefüge – ein zentraler Aspekt im Sinne einer wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Bauweise.

4. Das Haus gebraucht das Erdgeschoss

Das Erdgeschoss spielt eine zentrale Rolle im transitorischen Wohnen, da es den öffentlichen Charakter des Systems widerspiegelt und seine unmittelbare Umgebung zur Teilhabe anregt. Es dient nicht nur den Bewohner:innen, sondern auch der Nachbarschaft als Schnittstelle und Ort der Interaktion. Entscheidend ist, dass jede Struktur im System ein eigenständiges Programm beherbergt, das den Dialog zwischen den Nutzer:innen fördert und die Bildung eines Netzwerks unterstützt. So entsteht ein dynamischer Austausch, der die räumliche und soziale Integration der Strukturen in ihre städtische Umgebung stärkt.

5. Das Haus mit geteilter Mobilität

Da sich die Einheiten mit ihrer dynamischen Bewohnerschaft an stark frequentierten Orten befinden, ist eine direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr essenziell. Ein flexibler Shuttlebus, der ausgewählte Ziele in der Stadt ansteuert und die einzelnen Gebäude des Systems miteinander verbindet, bildet das zentrale Verkehrsmittel. Straßenbahnen, die an ein festes Schienennetz gebunden sind, sind aufgrund ihrer geringeren Flexibilität weniger geeignet. Statt privater Autos stehen den Bewohner:innen Leihautos und elektrisch betriebene Motorroller zur Verfügung. Auch ein Verleihservice für alltägliche Bedarfsgegenstände wie Kleidung, Bettwäsche oder Bücher ist Teil des Systems. Es wird geteilt, nicht getauscht.

Alles, was sich nicht in den privaten Zimmern befindet, gehört zum gemeinschaftlichen Besitz. Diese geteilte Nutzung setzt eine aktive Teilhabe und gegenseitige Rücksichtnahme voraus. Der Anschluss des Individuums an die Gemeinschaft ist essenziell, um Isolation zu vermeiden und einen respektvollen Umgang mit den Ressourcen des Systems zu fördern.

Jeremy Rifkin beschreibt in »Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft« (7) eine Ökonomie des Teilens, die er als »sharing economy« bezeichnet. Diese Form des Wirtschaftens könnte, so Rifkin, die heutige kapitalistische Ordnung und damit eine der Hauptursachen sozialer Isolation weitgehend ablösen – auch wenn viele Kritiker:innen dies als utopisch betrachten.

(7) Jeremy Rifkin: Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft, Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2014

6. Das Haus ohne Barrieren

Die meisten Zimmer sind barrierefrei erreichbar, da sie über Fahrstühle erschlossen werden. Dies gewährleistet die Zugänglichkeit für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung und ermöglicht eine gut organisierte interne Pflege. Damit soll dem klassischen Modell des Seniorenheims entgegengewirkt werden. Neben Alterspflege könnten auch betreute Kinderspielräume Teil des Systems sein, um verschiedene Lebensphasen und Familienstrukturen zu integrieren. Dennoch bleibt der Anteil älterer Menschen und Großfamilien in den Häusern des transitorischen Wohnens begrenzt, da der Fokus auf einer dynamischen und flexiblen Bewohnerschaft liegt.

Ergänzend zu den Fahrstühlen sollen offene Treppensysteme als alternative vertikale Erschließung dienen. Im Gegensatz zu den geschlossenen Kernen der Aufzüge fördern diese offenen Strukturen die spontane Begegnung und soziale Interaktion. Beide Erschließungssysteme sind sowohl für Bewohner:innen als auch für die Öffentlichkeit zugänglich und sollten daher an zentralen Punkten der Gebäude angeordnet werden. Lediglich die Eingänge der privaten Wohneinheiten sind durch Schließmechanismen gesichert.

Auch die Raumorganisation ist auf Effizienz ausgelegt: Private Rückzugsräume beschränken sich auf ein Minimum von etwa 25 m², während die gemeinschaftlich genutzten Flächen den größten Teil des Hauses einnehmen und so den sozialen Austausch fördern.

(8) p.m.: »Die Grandhotelverschwörung. Eine literarische Revue über das Leben im Hotel und die Eroberung der Stadt durch den Pöbel«, Edition Nautilus, Hamburg 2008, S. 3.

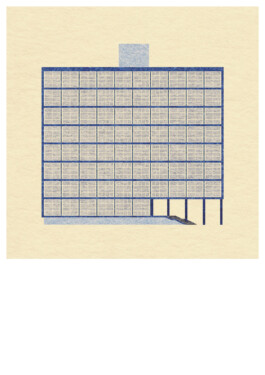

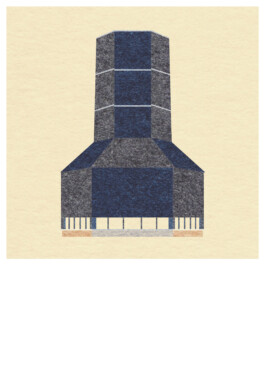

7. Das Haus als Hohes Haus

Geschoss, Etage, Stockwerk – alle diese Begriffe definieren die vertikale Gliederung eines Gebäudes und spiegeln oft auch eine hierarchische Ordnung wider. In der hier beschriebenen Wohntypologie, die sich durch öffentliche und gemeinschaftliche Kriterien auszeichnet, sollte jedoch eine hierarchische Staffelung der Ebenen vermieden werden. Stattdessen sind die Geschosse in ihrer Raumkonzeption einander gleichgestellt.

Das Gebäude sollte so hoch sein, dass es als Landmarke wahrgenommen wird, aber nicht so hoch, dass der Bezug zur darunterliegenden Öffentlichkeit abbricht. Ein präziser Maximalwert für die Höhe ist schwer festzulegen, da die kritische Grenze, ab der die soziale Interaktion mit dem Erdgeschoss verloren geht, nicht eindeutig bestimmt werden kann.

Eine Untersuchung von Wohngebäuden, die meist dem sozialen Wohnungsbau zuzuordnen sind und eine ähnliche Sonderstellung in ihrer städtebaulichen Einbindung einnehmen, zeigt, dass sich die Obergrenze häufig bei etwa acht Geschossen oder 35 bis 45 Metern Höhe einpendelt. Diese Zahl ist jedoch nicht als strikte Vorgabe zu verstehen, sondern als Orientierung, um den Kontakt zur Erdgeschossebene und damit zur Gemeinschaft zu bewahren.

8. Das Haus mit Belvedere

Der Blick in die Ferne als Element der Raumerfahrung. Die Gebäude des Netzwerks sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt und stehen so in direktem Dialog. Diese räumliche Nähe fördert den Austausch zwischen den Bewohner:innen und stärkt den Charakter des Netzwerks als soziales Zentrum der Nachbarschaft.

Ein freies Dachgeschoss – der Belvedere – bildet den höchsten Punkt jedes Hauses. Dieser halb innen, halb außen liegende Raum ermöglicht nicht nur den weiten Blick in die Umgebung, sondern auch die visuelle Verbindung zur nächstgelegenen Struktur. In der Erkennung des identischen Gegenübers trotz räumlicher Trennung entsteht eine identitätsstiftende Beziehung, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärkt.

9. Das Haus produziert

Urbane Manufakturen, vernetzte Produktionsstätten, Fabrikationslabore und Kleinfabriken – all diese Elemente bilden die Grundbausteine einer zukünftigen, digital vernetzten Stadtproduktion. Sie fördern die Rückkehr einer kleinteiligen, produktiven Industrie in gemischte Stadtquartiere.

Die Gebäude des transitorischen Wohnens können als Teil eines städtischen Archipels verstanden werden, das sowohl physisch als auch digital vernetzt ist. Diese Struktur ermöglicht eine gemeinschaftliche Produktion in verschiedenen Sektoren und stärkt den Bezug zwischen Wohnen, Arbeiten und Produzieren.

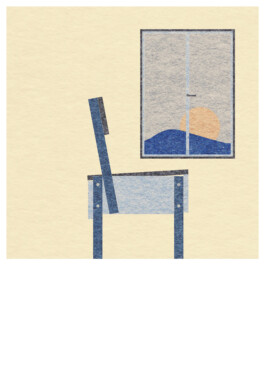

10. Das Haus baut auf robustes Mobiliar

Da die meisten Räume von allen Bewohner:innen gemeinschaftlich genutzt werden, ist die Verwendung langlebiger, robuster Möbel ökologisch sinnvoll. Dies können sowohl Einbaumöbel als auch flexibles, mobiles Interieur sein – entscheidend ist die Qualität und Langlebigkeit der Materialien.

Umzüge zwischen Einheiten lassen sich so einfach gestalten, da schwere, sperrige Möbel und übermäßiger Besitz reduziert werden. Sollte dennoch Bedarf an individueller Einrichtung bestehen, können diese Stücke in einer angrenzenden Werkstatt oder in einer benachbarten Einheit mit produzierenden Maschinen gefertigt, repariert oder recycelt werden. So bleibt das System flexibel und nachhaltig.

11. Das Haus besitzt unnützen Raum

Unnützer Raum ist kein nachträglicher Zusatz, sondern ein bewusst gestaltetes Element des Gebäudes. Er ist frei von Programm, Eigentum, Regeln, Funktion und Kontrolle – ein Raum der Aneignung, der den Bewohner:innen zur Verhandlung überlassen wird. Der japanische Architekt Kazuo Shinohara bezeichnete diese Räume in seinen Häusern als space of no use – Bereiche, die nicht für eine spezifische Nutzung vorbestimmt sind und damit maximale Interpretationsfreiheit bieten.

Solche Räume sind dem System inhärent und nicht auf bestimmte Bereiche beschränkt. Sie können als freie Erd- oder Dachebenen, als Restflächen auf den Wohnebenen oder als ungenutzte Übergangszonen auftreten. Gerade diese Offenheit fördert die Interaktion und stärkt das kollektive Bewusstsein der Bewohner:innen, da gemeinschaftlich verhandelt wird, wie diese Räume genutzt werden können. Je weniger ein Raum durch eine feste Funktion definiert ist, desto mehr Interpretationsspielraum eröffnet er.

12. Das Haus isst in der Großraumküche

Gekocht wird in einer Großraumküche, die auf die effiziente Zubereitung größerer Mengen ausgelegt ist. Durch professionelle Ausstattung und zentrale Lagerhaltung lassen sich Lebensmittel ressourcenschonend und nahezu abfallfrei verarbeiten. Gemeinsames Kochen und Essen dient nicht nur der Versorgung, sondern fördert auch Kommunikation und sozialen Austausch.

Die Nahrungsmittel stammen direkt von umliegenden Produzenten, was kurze Transportwege und frische Zutaten gewährleistet. Die Vielfalt der Bewohner:innen spiegelt sich in der kulinarischen Bandbreite wider – individuelle Gerichte und kulturelle Variationen sind ausdrücklich erwünscht. Die Organisation und Zubereitung der Mahlzeiten erfolgt gemeinschaftlich, was den sozialen Zusammenhalt weiter stärkt.

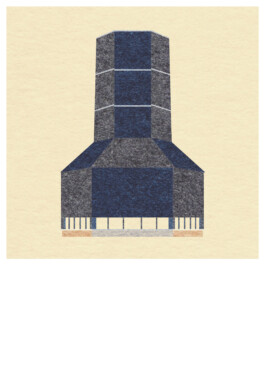

13. Das Haus hinterlässt eine Ruine

Während das Haus im Sinne des Transitorischen nicht für die Ewigkeit gebaut ist, ja sogar nur für einen relativ kurzen Zeitraum besteht, bleibt ein Teil des Hauses nach dem Abbruch als Ruine zurück. Jedes Gebäude wird »im Augenblick seiner Fertigstellung den schicksalhaften Weg zur Ruine antreten« (10).

Wenn die Ruine in besonderem Maße Trägerin einer Information ist, die uns die Verarbeitung der Gegenwart ermöglicht, so muss sich die Theorie des kleinstmöglichen Eingriffs mit dem Bau von Ruinen befassen. Das Unvollendete, schon Ruinöse, stellt das Gegenteil jener »sauberen Lösung« dar, die, stets rechthabend und stets zur Katastrophe führend, unsere Welt zerstört. (11)

Im Fall des transitorischen Wohnraums, also dem Raum der unter den Wohnräumen so stark von Flüchtigkeit und Schnelllebigkeit geprägt ist, wie kaum ein anderer, stellt die Ruine ein Denkmal des kollektiven Raums entgegen. Wird die flexible und leichte Struktur zurückgebaut, bleibt ein Element des Hauses erinnernd für eine lokale Gemeinschaft bestehen. Das Netzwerk wird erhalten.

(10) Arata Isozaki über Ruinen: S.8.

(11) Lucius Burckhardt über den kleinstmöglichen Eingriff: S. 174.

Kanon

Berlin, 2017

13 Sätze zum transitorischen Wohnen

Kanon (kanôn): Richtmaß, Regel. Kanônes sind logische Regeln. Kant versteht unter »Kanon« der reinen Vernunft den »Inbegriff der Grundsätze a priori des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnisvermögen überhaupt«, »So ist die allgemeine Logik in ihrem analytischen Teile ein Kanon für Verstand und Vernunft überhaupt, aber nur der Form nach, denn sie abstrahiert von allem Inhalte« Krit. d. r. Vern. S. 604f.

aus: Eisler, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Berlin 1904, S. 536

1. Das Haus ist ein Transit

Durch die Bereitstellung archetypischer Räume für den modernen Stadtmenschen entwickelt sich ein Netzwerk aus kleinen Eingriffen. Diese Eingriffe beschreiben eine Gebäudestruktur, die den transitorischen Nicht-Orten Marc Augés sehr ähnlich ist. "Ein Ort, der aus der Schnelligkeit und Flüchtigkeit des bewegten Lebens geboren ist". (4)

Augé beschreibt hier Bahnhöfe und Flughafenlobbys, die ihre ursprüngliche Funktion des Ankunftsortes verloren haben und sich durch den Zusatz weiterer Programme zu einer neuen Art des öffentlichen Raums entwickelten. Hier wird sich begegnet, spaziert und verweilt. Jedoch stets im temporären Zustand.

2. Das Haus als Wahrnehmungsapparat

Die Verortung dieser Struktur zielt weniger auf eine konkrete städtebauliche Setzung als auf die Platzierung eines offenen Gesellschaftsmodells an durchlässigen Orten der Stadt. Gesucht werden Standorte, die sich von etablierten Wohnmustern lösen und Raum für Bewohner:innen schaffen, die sich durch eine flexible, nomadische Lebensweise auszeichnen. Diese transitorischen Räume sollen nicht isoliert, sondern vielmehr als Teil eines lebendigen urbanen Gefüges verstanden werden, das sich durch soziale und kulturelle Vielfalt auszeichnet.

[...]

3. Das Haus aus Holz

Hohe Brandschutzanforderungen, erheblicher Planungsaufwand und ein oft fehlendes gesellschaftliches Bewusstsein für Holz als modernen Baustoff bremsen derzeit seine Verbreitung. Doch gerade im transitorischen Wohnen findet das Stadthaus aus Holz ideale Einsatzmöglichkeiten. Da diese Gebäude nur für begrenzte Zeit genutzt werden, können sie als Pioniere für den urbanen Holzbau dienen. Hier wird nicht nur das Material selbst zum Wegbereiter für eine neue Baukultur, sondern auch die damit verbundene Lebensform, die ein flexibles, zukunftsorientiertes Wohnen ermöglicht.

Besonders der Holzskelettbau, mit seiner offenen und anpassungsfähigen Struktur, eignet sich für diese temporären Wohnformen. Er erlaubt eine flexible Reaktion auf sich ändernde Nutzungsanforderungen und fördert ein direktes Erleben von Fügung und Gefüge – ein zentraler Aspekt im Sinne einer wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Bauweise.

4. Das Haus gebraucht das Erdgeschoss

Das Erdgeschoss spielt eine zentrale Rolle im transitorischen Wohnen, da es den öffentlichen Charakter des Systems widerspiegelt und seine unmittelbare Umgebung zur Teilhabe anregt. Es dient nicht nur den Bewohner:innen, sondern auch der Nachbarschaft als Schnittstelle und Ort der Interaktion. Entscheidend ist, dass jede Struktur im System ein eigenständiges Programm beherbergt, das den Dialog zwischen den Nutzer:innen fördert und die Bildung eines Netzwerks unterstützt. So entsteht ein dynamischer Austausch, der die räumliche und soziale Integration der Strukturen in ihre städtische Umgebung stärkt.

5. Das Haus mit geteilter Mobilität

Da sich die Einheiten mit ihrer dynamischen Bewohnerschaft an stark frequentierten Orten befinden, ist eine direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr essenziell. Ein flexibler Shuttlebus, der ausgewählte Ziele in der Stadt ansteuert und die einzelnen Gebäude des Systems miteinander verbindet, bildet das zentrale Verkehrsmittel. Straßenbahnen, die an ein festes Schienennetz gebunden sind, sind aufgrund ihrer geringeren Flexibilität weniger geeignet. Statt privater Autos stehen den Bewohner:innen Leihautos und elektrisch betriebene Motorroller zur Verfügung. Auch ein Verleihservice für alltägliche Bedarfsgegenstände wie Kleidung, Bettwäsche oder Bücher ist Teil des Systems. Es wird geteilt, nicht getauscht.

Alles, was sich nicht in den privaten Zimmern befindet, gehört zum gemeinschaftlichen Besitz. Diese geteilte Nutzung setzt eine aktive Teilhabe und gegenseitige Rücksichtnahme voraus. Der Anschluss des Individuums an die Gemeinschaft ist essenziell, um Isolation zu vermeiden und einen respektvollen Umgang mit den Ressourcen des Systems zu fördern.

Jeremy Rifkin beschreibt in »Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft« (7) eine Ökonomie des Teilens, die er als »sharing economy« bezeichnet. Diese Form des Wirtschaftens könnte, so Rifkin, die heutige kapitalistische Ordnung und damit eine der Hauptursachen sozialer Isolation weitgehend ablösen – auch wenn viele Kritiker:innen dies als utopisch betrachten.

(7) Jeremy Rifkin: Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft, Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2014

6. Das Haus ohne Barrieren

Die meisten Zimmer sind barrierefrei erreichbar, da sie über Fahrstühle erschlossen werden. Dies gewährleistet die Zugänglichkeit für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung und ermöglicht eine gut organisierte interne Pflege. Damit soll dem klassischen Modell des Seniorenheims entgegengewirkt werden. Neben Alterspflege könnten auch betreute Kinderspielräume Teil des Systems sein, um verschiedene Lebensphasen und Familienstrukturen zu integrieren. Dennoch bleibt der Anteil älterer Menschen und Großfamilien in den Häusern des transitorischen Wohnens begrenzt, da der Fokus auf einer dynamischen und flexiblen Bewohnerschaft liegt.

Ergänzend zu den Fahrstühlen sollen offene Treppensysteme als alternative vertikale Erschließung dienen. Im Gegensatz zu den geschlossenen Kernen der Aufzüge fördern diese offenen Strukturen die spontane Begegnung und soziale Interaktion. Beide Erschließungssysteme sind sowohl für Bewohner:innen als auch für die Öffentlichkeit zugänglich und sollten daher an zentralen Punkten der Gebäude angeordnet werden. Lediglich die Eingänge der privaten Wohneinheiten sind durch Schließmechanismen gesichert.

Auch die Raumorganisation ist auf Effizienz ausgelegt: Private Rückzugsräume beschränken sich auf ein Minimum von etwa 25 m², während die gemeinschaftlich genutzten Flächen den größten Teil des Hauses einnehmen und so den sozialen Austausch fördern.

(8) p.m.: »Die Grandhotelverschwörung. Eine literarische Revue über das Leben im Hotel und die Eroberung der Stadt durch den Pöbel«, Edition Nautilus, Hamburg 2008, S. 3.

7. Das Haus als Hohes Haus

Geschoss, Etage, Stockwerk – alle diese Begriffe definieren die vertikale Gliederung eines Gebäudes und spiegeln oft auch eine hierarchische Ordnung wider. In der hier beschriebenen Wohntypologie, die sich durch öffentliche und gemeinschaftliche Kriterien auszeichnet, sollte jedoch eine hierarchische Staffelung der Ebenen vermieden werden. Stattdessen sind die Geschosse in ihrer Raumkonzeption einander gleichgestellt.

Das Gebäude sollte so hoch sein, dass es als Landmarke wahrgenommen wird, aber nicht so hoch, dass der Bezug zur darunterliegenden Öffentlichkeit abbricht. Ein präziser Maximalwert für die Höhe ist schwer festzulegen, da die kritische Grenze, ab der die soziale Interaktion mit dem Erdgeschoss verloren geht, nicht eindeutig bestimmt werden kann.

Eine Untersuchung von Wohngebäuden, die meist dem sozialen Wohnungsbau zuzuordnen sind und eine ähnliche Sonderstellung in ihrer städtebaulichen Einbindung einnehmen, zeigt, dass sich die Obergrenze häufig bei etwa acht Geschossen oder 35 bis 45 Metern Höhe einpendelt. Diese Zahl ist jedoch nicht als strikte Vorgabe zu verstehen, sondern als Orientierung, um den Kontakt zur Erdgeschossebene und damit zur Gemeinschaft zu bewahren.

8. Das Haus mit Belvedere

Der Blick in die Ferne als Element der Raumerfahrung. Die Gebäude des Netzwerks sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt und stehen so in direktem Dialog. Diese räumliche Nähe fördert den Austausch zwischen den Bewohner:innen und stärkt den Charakter des Netzwerks als soziales Zentrum der Nachbarschaft.

Ein freies Dachgeschoss – der Belvedere – bildet den höchsten Punkt jedes Hauses. Dieser halb innen, halb außen liegende Raum ermöglicht nicht nur den weiten Blick in die Umgebung, sondern auch die visuelle Verbindung zur nächstgelegenen Struktur. In der Erkennung des identischen Gegenübers trotz räumlicher Trennung entsteht eine identitätsstiftende Beziehung, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärkt.

9. Das Haus produziert

Urbane Manufakturen, vernetzte Produktionsstätten, Fabrikationslabore und Kleinfabriken – all diese Elemente bilden die Grundbausteine einer zukünftigen, digital vernetzten Stadtproduktion. Sie fördern die Rückkehr einer kleinteiligen, produktiven Industrie in gemischte Stadtquartiere.

Die Gebäude des transitorischen Wohnens können als Teil eines städtischen Archipels verstanden werden, das sowohl physisch als auch digital vernetzt ist. Diese Struktur ermöglicht eine gemeinschaftliche Produktion in verschiedenen Sektoren und stärkt den Bezug zwischen Wohnen, Arbeiten und Produzieren.

10. Das Haus baut auf robustes Mobiliar

Da die meisten Räume von allen Bewohner:innen gemeinschaftlich genutzt werden, ist die Verwendung langlebiger, robuster Möbel ökologisch sinnvoll. Dies können sowohl Einbaumöbel als auch flexibles, mobiles Interieur sein – entscheidend ist die Qualität und Langlebigkeit der Materialien.

Umzüge zwischen Einheiten lassen sich so einfach gestalten, da schwere, sperrige Möbel und übermäßiger Besitz reduziert werden. Sollte dennoch Bedarf an individueller Einrichtung bestehen, können diese Stücke in einer angrenzenden Werkstatt oder in einer benachbarten Einheit mit produzierenden Maschinen gefertigt, repariert oder recycelt werden. So bleibt das System flexibel und nachhaltig.

11. Das Haus besitzt unnützen Raum

Unnützer Raum ist kein nachträglicher Zusatz, sondern ein bewusst gestaltetes Element des Gebäudes. Er ist frei von Programm, Eigentum, Regeln, Funktion und Kontrolle – ein Raum der Aneignung, der den Bewohner:innen zur Verhandlung überlassen wird. Der japanische Architekt Kazuo Shinohara bezeichnete diese Räume in seinen Häusern als space of no use – Bereiche, die nicht für eine spezifische Nutzung vorbestimmt sind und damit maximale Interpretationsfreiheit bieten.

Solche Räume sind dem System inhärent und nicht auf bestimmte Bereiche beschränkt. Sie können als freie Erd- oder Dachebenen, als Restflächen auf den Wohnebenen oder als ungenutzte Übergangszonen auftreten. Gerade diese Offenheit fördert die Interaktion und stärkt das kollektive Bewusstsein der Bewohner:innen, da gemeinschaftlich verhandelt wird, wie diese Räume genutzt werden können. Je weniger ein Raum durch eine feste Funktion definiert ist, desto mehr Interpretationsspielraum eröffnet er.

12. Das Haus isst in der Großraumküche

Gekocht wird in einer Großraumküche, die auf die effiziente Zubereitung größerer Mengen ausgelegt ist. Durch professionelle Ausstattung und zentrale Lagerhaltung lassen sich Lebensmittel ressourcenschonend und nahezu abfallfrei verarbeiten. Gemeinsames Kochen und Essen dient nicht nur der Versorgung, sondern fördert auch Kommunikation und sozialen Austausch.

Die Nahrungsmittel stammen direkt von umliegenden Produzenten, was kurze Transportwege und frische Zutaten gewährleistet. Die Vielfalt der Bewohner:innen spiegelt sich in der kulinarischen Bandbreite wider – individuelle Gerichte und kulturelle Variationen sind ausdrücklich erwünscht. Die Organisation und Zubereitung der Mahlzeiten erfolgt gemeinschaftlich, was den sozialen Zusammenhalt weiter stärkt.

13. Das Haus hinterlässt eine Ruine

Während das Haus im Sinne des Transitorischen nicht für die Ewigkeit gebaut ist, ja sogar nur für einen relativ kurzen Zeitraum besteht, bleibt ein Teil des Hauses nach dem Abbruch als Ruine zurück. Jedes Gebäude wird »im Augenblick seiner Fertigstellung den schicksalhaften Weg zur Ruine antreten« (10).

Wenn die Ruine in besonderem Maße Trägerin einer Information ist, die uns die Verarbeitung der Gegenwart ermöglicht, so muss sich die Theorie des kleinstmöglichen Eingriffs mit dem Bau von Ruinen befassen. Das Unvollendete, schon Ruinöse, stellt das Gegenteil jener »sauberen Lösung« dar, die, stets rechthabend und stets zur Katastrophe führend, unsere Welt zerstört. (11)

Im Fall des transitorischen Wohnraums, also dem Raum der unter den Wohnräumen so stark von Flüchtigkeit und Schnelllebigkeit geprägt ist, wie kaum ein anderer, stellt die Ruine ein Denkmal des kollektiven Raums entgegen. Wird die flexible und leichte Struktur zurückgebaut, bleibt ein Element des Hauses erinnernd für eine lokale Gemeinschaft bestehen. Das Netzwerk wird erhalten.

(10) Arata Isozaki über Ruinen: S.8.

(11) Lucius Burckhardt über den kleinstmöglichen Eingriff: S. 174.